Patientenbeteiligung in der klinischen Grundlagenforschung

1. Einleitung

Ein zentrales Ziel der Krebsforschung ist es, die Lebensqualität der Erkrankten zu verbessern. Die Einbindung von Patient*innen, Pflegenden und Patient*innenorganisationen rückt die tatsächlichen Bedürfnisse der Betroffenen in den Fokus und erhöht damit die Bedeutung der Forschung für diese. Sie bringen wertvolle Erfahrungen und neue Perspektiven ein, was die Qualität der Forschung steigert und zudem die öffentliche Unterstützung und Akzeptanz der neu gewonnen Erkenntnisse fördert. Darüber hinaus stärkt ihre Teilnahme die Selbstbestimmung der Betroffenen und kann längerfristig zu einem gerechteren Zugang zu Forschungsergebnissen führen.

Die stärkere Beteiligung von Bürger*innen hat bislang nachweisbar zu deutlichen Verbesserungen in der Gesundheitsforschung geführt (höhere und längere Teilnahmebereitschaft von Studienteilnehmenden, eine höhere Qualität und präzisere Interpretation der Daten, öffentlichkeitsorientiertere und damit wirksamere Verwertung der Studienergebnisse) [1]. Evidenzbasierte Medizin braucht den Wirksamkeitsnachweis unter Praxisbedingungen und dafür ist eine enge Zusammenarbeit mit den Akteur*innen oder potentiellen Nutzer*innen bereits im Forschungsprozess von entscheidender Bedeutung, um diese zu gewährleisten [2].

Die Beteiligung von Patient*innen an der Gestaltung und Durchführung von Forschungsprojekten ist ein zentraler Bestandteil der Patient*innenzentrierung, die sich schon 2004 in der „Patientenbeteiligungsverordnung“ im § 140f Sozialgesetzbuch V (SGB V) als Mitspracherecht bei Entscheidungen im Gesundheitswesen gesetzlich verankerte und unter dem Begriff „shared decision making“ auch seit 2013 im Patientenrechtgesetz festgeschrieben ist [3].

Trotz der jahrzehntelangen Forderung nach Patientenorientierung in der gesundheitlichen Versorgung [4, 5] und vieler Publikationen und Schwerpunkte u.a. in der qualitativen Forschung, die Beiträge zur partizipativen Forschung enthielten [1, 6-7], fehlten lange Zeit umfassende Standards und Initiativen, die mit internationalen Vorreitern wie der INVOLVE-Gruppe in Großbritannien [8] oder dem Patient-Centered Outcomes Research Institute in den USA vergleichbar wären [10].

Auch wenn sich PartNet bereits 2007 als deutschsprachiges Partnernetzwerk der International Collaboration for Participatory Health Research (ICPHR) gründete und als internationale Arbeitsgemeinschaft partizipative Forschungsansätze auch hierzulande stärken will [9-12], hat die Relevanz von Patient*innenbeteiligung in Deutschland erst zugenommen, seit insbesondere das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die Einbindung von Patientinnen als Kriterium für die Förderung klinischer Studien festgelegt haben [4, 13 – 14].

In diesem Artikel stellen wir mit OUTLIVE-CRC ein Forschungsprojekt vor, das bestehende Forderungen nach mehr partizipativer Forschung in einem übergeordneten und eigens dafür konzipierten Teilprojekt aufgreift und die Perspektive von Betroffenen systematisch im Projekt berücksichtigt.

1.1 Partizipative Forschung: historische Herleitung

Die Partizipative Forschung hat ihre Wurzeln in verschiedenen sozialen Bewegungen und Forschungsansätzen des 20. Jahrhunderts, darunter die Demokratieforschung, Aktions- und Praxisforschung, die feministische und Empowerment-Forschung sowie die Disability Studies [15]. Diese Ansätze teilen die Überzeugung, dass Forschung nicht nur Wissen produzieren, sondern auch soziale Veränderung bewirken soll. Auf Grund der verschiedenen Forschungstraditionen, aus denen die partizipativen Ansätze in der Forschungspraxis entstanden sind, bedienen sie sich keinem einheitlichen Methodenrepertoire oder standardisiertem Vorgehen. Die Partizipative Gesundheitsforschung stellt aber „Partizipation als Leitprinzip des Forschungsprozesses“ in den Fokus [1].

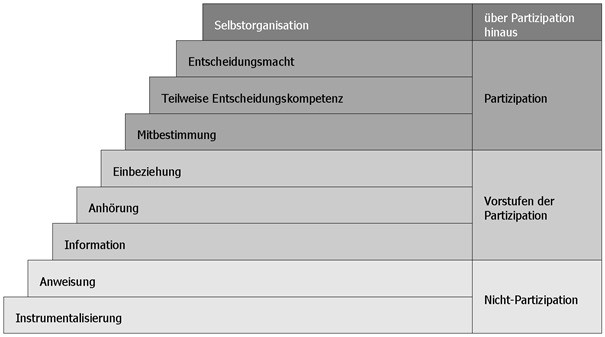

Die Partizipation von Patient*innen und anderen Stakeholdern wurde erstmals 1969 von Sherry Arnstein mit der „Leiter der Partizipation“ systematisiert. Sie beschrieb acht Stufen der Bürger*innenbeteiligung und unterschied dabei in Nichtbeteiligung, Scheinbeteiligung und wirklicher Entscheidungsmacht [16, 17]. Wright arbeitete die Leiter in einem neunteiligen Stufenmodell weiter aus:

Abbildung 1: Stufen der Partizipation [18]

Die ersten beiden Stufen (Instrumentalisierung und Anweisung) schließen jegliche Partizipation und damit auch ein forschungsethisch tolerierbares Vorgehen aus. Ab Stufe 3 (Information) werden die Teilnehmer*innen zunehmend in den Forschungsprozess einbezogen, auch wenn es auf der Stufe bei einer reinen Informierung über das Forschungsvorhaben bleibt. Stufen 4 (Anhörung) und 5 (Einbeziehung) lassen die Perspektiven der Beforschten schon stärker im Forschungsprozess zu. Aber erst ab Stufe 6 (Mitbestimmung) üben die Teilnehmenden direkten Einfluss aus, der bei Stufe 7 (teilweise Übertragung der Entscheidungsmacht) und 8 (Entscheidungsmacht) zunimmt. Dann erst ist Partizipation gegeben. Die höchste Stufe (Selbstorganisation) bedeutet eine vollständige Kontrolle der Forschung durch die beforschten Menschen und wird als „betroffenenkontrollierte Forschung“ von Wright bezeichnet [19].

1.2 Partizipation in der Gesundheitsforschung

Diese Stufen der Partizipation wurden in der Gesundheitsforschung aufgegriffen. So adaptierten Charles und de Maio dieses Konzept und unterteilten es in drei Abstufungen: Beratung, Zusammenarbeit und Steuerung. Bei der Beratung bleiben die Entscheidungen bei den Wissenschaftler*innen, während in der Zusammenarbeit Entscheidungen gemeinsam getroffen werden. Bei der Steuerung übernehmen die Patient*innen die Entscheidungsfindung selbst [20 in 4].

Im Forschungsprozesses lassen sich mehrere Phasen identifizieren, in denen die Partizipation in unterschiedlichem Ausmaß und mit unterschiedlicher Intensität möglich ist. Dennoch wird erst von Partizipation gesprochen, wenn Betroffene aktiv Einfluss auf wichtige Entscheidungen nehmen konnten:

- Festlegung von Forschungsthemen

- Projektplanung und Antragstellung

- Begutachtung

- Durchführung und

- Publikation und Umsetzung [21].

Farin-Glattacker et al. ersetzen dabei den Begriff der „Stufen“ durch „Arten der Beteiligung“: keine Beteiligung, Beratung, Mitwirkung, Zusammenarbeit und Steuerung. Daraus lässt sich eine Matrix erstellen, die für die Planung der Patient*innenpartizipation herangezogen werden kann und auch die Grundlage für die Planung der Patient*innenbeteiligung bei OUTLIVE-CRC gewesen ist (siehe Abschnitt 2).

2021 erschien mit „Prinzipien für eine erfolgreiche Patientenpartizipation in der Krebsforschung“ eine Zusammenstellung von Beiträgen, die sowohl von Krebspatient*innen als auch Forschenden und weiteren Personen mit diversem Fach- und Alltagswissen aus 16 europäischen Ländern gemeinsam erarbeitet wurden [22]. Deutlich wird darin, wie Partizipation als notwendiges „Leitprinzip“ verstanden werden muss:

„Damit Partizipation gelingen kann, müssen mehrere Mindestanforderungen erfüllt werden. Vor allem dürfen Patientinnen und Patienten nicht als bloße Forschungsobjekte betrachtet werden. Sie sollten systematisch als aktive Partnerinnen und Partner bzw. Mitforschende auf Augenhöhe eingebunden werden und während des Forschungsprozesses in angemessenem Maße in Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Darüber hinaus sollten alle Stakeholder dazu bereit sein, im Kleinen anzufangen und die Geduld aufzubringen, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Es bedarf Zeit und Einsatz, Personen zu finden, die in die Forschung einbezogen werden sollen und mit denen funktionierende, vertrauensvolle Partnerschaften entstehen können. Im Idealfall gehen diese Partnerschaften über einzelne Forschungsprojekte hinaus und bilden die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit. Eine erfolgreiche Patientenpartizipation bedarf ausreichender Zeit, Fördermittel und Flexibilität.“ [22]

Brett et al. identifizieren in ihrer systematischen Übersichtsarbeit eine Reihe von Barrieren in der partizipativen Forschung, die den Erfolg der Patient*innenbeteiligung gefährden können. Dazu zählen unzureichende Ressourcen (Zeit und Geld), ein divergierendes Verständnis von Partizipation auf beiden Seiten oder mangelnde Vorbereitung und fehlendes Empowerment der Patient*innen [23]. Auch führt Brunsmann einige bestehende Mängel der bisherigen Patient*innenbeteiligung in der Forschung auf und fasst zusammen: „Angesichts der gesetzlich nicht festgelegten Zuständigkeiten, nicht vorhandenen unterstützenden Strukturen sowie der jeweils individuell neu aufzubauenden Abläufe und Kooperationen wundert es nicht, dass die Patientenbeteiligung in der Forschung mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten behaftet ist.“ [24]

Neben dem Methodenkoffer und der Literatursammlung, die PartNet zur Verfügung stellt [11] und dem Methodenpapier zur Patient*innenzentrierung vom Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen [25] sowie der Empfehlungen der europäisch agierenden Arbeitsgruppen sind mittlerweile Handreichungen für Patient*innenbeteiligung an der klinischen Forschung erschienen, die neben Anwendungsbeispielen und Erfahrungsberichten auch konkrete Hilfestellung bei der Planung und Durchführung geben [3, 17], um die Beteiligung der Beforschten sicherzustellen. Dort werden die Hürden und aufkommenden Schwierigkeiten ebenfalls adressiert, damit ihnen früh genug begegnet werden kann.

Wir möchten anhand von OUTLIVE-CRC ein klinisches Grundlagenforschungsprojekt vorstellen, das Patient*innenbeteiligung systematisch und iterativ umsetzen will.

2. OUTLIVE-CRC

An Darmkrebs erkranken jährlich etwa 60.000 Menschen in Deutschland. Besonders besorgniserregend ist, dass die Zahl der Darmkrebsfälle in der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen in den letzten 30 Jahren erheblich gestiegen ist, wobei die genauen Ursachen hierfür noch unklar sind. Die steigende Häufigkeit von Darmkrebs bei jüngeren Menschen stellt eine Herausforderung für unser Gesundheitssystem dar [26]. Junge Patient*innen mit Darmkrebs haben ein erhöhtes Rückfallrisiko, und ihre Teilhabe am (Arbeits-)Leben ist eingeschränkt. Deshalb sind eine langfristige Nachsorge und eine Anpassung des Lebensstils notwendig, um Rezidive zu vermeiden und den Darmkrebs zu überleben.

Die Förderinitiative „Förderung von Forschungsverbünden zur Prävention von Darmkrebs in jüngeren und künftigen Generationen“ hat daher das Ziel, schnelle Fortschritte in der Ursachenforschung, der Gesunderhaltung, der Früherkennung und der Nachsorge bei jungen Darmkrebspatienten*innen zu erzielen [27]. Dabei werden Forschungsverbünde unterstützt, die bundesweiten Forschungskapazitäten zu bündeln und eine gezielte, interdisziplinäre wissenschaftliche Bearbeitung dieser Themen zu ermöglichen. Mit OUTLIVE-CRC wird ein solches Vorhaben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über sieben Jahre gefördert [28]. Neben OUTLIVE-CRC arbeiten noch drei weitere Projekte (Mi-EOCRC, PEARL und PerMiCCion) mit unterschiedlichen Schwerpunkten im Forschungsverbund [29].

Verbundpartner von OUTLIVE-CRC sind das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) und die Universität Lübeck mit der Biobank Lübeck, dem Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie, dem Institut für Ernährungsmedizin, der Klinik für Hämatologie und Onkologie, der Sektion für Translationale Chirurgische Onkologie und Biobanking, dem Institut für Experimentelle Dermatologie sowie das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg, die Hahn-Schickard-Gesellschaft für angewandte Forschung e.V. in Villingen-Schwenningen und die Perfood GmbH Lübeck.

Das Hauptziel dieses Projekts ist die Prävention und/oder Früherkennung von Rezidiven sowie die Verbesserung der Prognose und Lebensqualität junger Darmkrebspatient*innen unter 50 Jahren durch kombinierte Ansätze aus der Multi-Omics-Analytik und der Ernährungsmedizin.

In neun Teilprojekten wird ein auf dem biologischen Alter (BA) basierendes Multimarker-Risikopanel entwickelt, das klinische Parameter sowie Multi-Omics-Daten aus Blut- und Stuhlproben umfasst. Dieses Panel wird unter Einbeziehung von Methoden der künstlichen Intelligenz und auf Flüssigbiopsie (liquid biopsy) basierenden Analyseverfahren erstellt, um ein Wiederauftreten von Darmkrebs frühzeitig zu erkennen und/oder Personen mit einem erhöhten Rückfallrisiko zu identifizieren. Zusätzlich werden ernährungsmedizinische Interventionen entwickelt und ihre Auswirkungen auf den Stoffwechsel, das Proteom und Transformation personalisierter, aus Dickdarmzellen generierter 3D-Organoide untersucht.

Das übergeordnete Ziel von OUTLIVE-CRC ist die Etablierung eines neuen tertiären Präventionsansatzes, der eine flüssigbiopsiebasierte Blutteststrategie mit ernährungsmedizinischen Interventionen kombiniert. Dieses Projekt wird durch zentrale Biobanking- und Datenstrukturen unterstützt. Bei der Biobank werden Blut- und Stuhlproben des UKSH aufbereitet, gelagert und an Forschungsprojekte für ihre Analysen ausgegeben. Zusammen mit den Bioproben werden einige personenbezogene Daten wie Alter, Geschlecht, Diagnose oder Informationen zum Krankheitsverlauf in einer separaten Datenbank der Studienzentrale gespeichert.

In das Projekt OUTLIVE-CRC werden Darmkrebspatient*innen unter 50 Jahren eingeschlossen, die entweder ihre Erstbehandlung erfolgreich abgeschlossen haben oder deren Krebserkrankung noch nicht geheilt ist. Diese können Bioproben, die zur Diagnose oder Therapie entnommen wurden, für die Forschung zur Verfügung stellen, wobei Stuhlproben auch von den Studienteilnehmenden selbstständig zu Hause entnommen werden können. Die Proben werden im Teilprojekt 1 in der Biodatenbank aufbereitet und zusammen mit einigen personenbezogenen Daten verschlüsselt gespeichert. In der Studienzentrale, die ebenfalls zum Teilprojekt 1 gehört, werden jährliche Befragungen durchgeführt, um Daten zu PROMs und PREMs zu erhalten. PROMs und PREMs sind sogenannte „Patient-Reported-Outcomes / Experience Measures“ (= von Patient*innen berichtete / erlebte Gesundheitsparameter /Studienendpunkte), die die klinischen Informationen zur Gesundheit aus der OUTLIVE-CRC-Studie um die patient*innenorientierte Perspektive ergänzen. Dazu gehören Aspekte wie Lebensqualität, Zufriedenheit, soziale Unterstützung und Teilhabe am sozialen und beruflichen Leben.

Das Teilprojekt 2 ist eigens für die Patient*innenbeteiligung konzipiert und bringt die Perspektive von Betroffenen in den Forschungsprozess mit ein. Dabei sollen auch ihre Wünsche und Verbesserungsideen umgesetzt werden, damit diese in der Versorgung etabliert werden können. Ängste und Vorbehalte sollen ebenfalls gezielt adressiert und somit abgebaut werden, um Hürden für eine nachhaltige Prävention bei Darmkrebsbetroffenen zu senken. Besonders wichtig sind dabei ihre Erfahrungen mit der Erkrankung und der bisherigen Versorgung. Das Teilprojekt 2 wird im folgenden Abschnitt 3 im Detail beschrieben.

Im Teilprojekt 3 steht das biologische Alter des Darms im Fokus, das als Risikofaktor für Darmkrebs untersucht wird. Dabei wird erforscht, wie Ernährung das biologische Alter und die Zellgesundheit beeinflusst. Künstliche Därme (Organoide) und Tierversuche helfen, die Auswirkungen von Ernährungsgewohnheiten auf den Darmkrebs zu verstehen und diese Erkenntnisse mit Daten anderer Teilprojekte zu verknüpfen.

Teilprojekt 4 analysiert das Mikrobiom im Magen-Darm-Trakt, um Tumormarker in Stuhlproben zu identifizieren. Die Teilprojekte 4 und 5 suchen zudem im Blutplasma nach genetischen Tumormarkern, um einen genetischen Fingerabdruck des Krebses zu erstellen. Teilprojekt 6 fokussiert sich auf Proteine im Blut, die, sobald sie mittels Massenspektrometrie nachgewiesen werden, frühzeitig auf einen Rückfall hindeuten können

Die gesammelten Biomarker aus den Teilprojekten 4 bis 6 werden in Teilprojekt 7 zu einem großen Datensatz zusammengeführt und mittels künstlicher Intelligenz ausgewertet, um sie als Frühwarnsystem in der Krebsvorsorge nutzbar zu machen. Teilprojekt 8 entwickelt eine patientennahe Labordiagnostik in Form eines Point-of-Care-Geräts, das Flüssigbiopsien in Arztpraxen automatisch und effizient analysieren kann.

Teilprojekt 9 untersucht schließlich den Einfluss personalisierter Ernährungsweisen auf die Darmgesundheit und das Rückfallrisiko bei Darmkrebs. Hierzu wird eine App entwickelt, die ein personalisiertes Ernährungsprogramm beinhaltet und gleichzeitig Gesundheitsdaten zur Überwachung des Krankheitsverlaufs erfasst. Nach der Ernährungsintervention entnommene Darmproben werden zu Organoiden gezüchtet, um die Auswirkungen der Ernährung direkt zu untersuchen.

3. Patient*innenbeteiligung bei OUTLIVE-CRC

Um die Versorgung der Patient*innen besser an deren Bedürfnisse anzupassen, legt OUTLIVE-CRC großen Wert auf die Einbindung der Betroffenen in die Forschungsthemen und greift damit bestehende Forderungen nach mehr partizipativer Forschung auf [30, 31]. Ihre Erfahrungen mit der Krankheit und der bisherigen Versorgung sowie ihre Wünsche und Verbesserungsvorschläge spielen dabei eine zentrale Rolle. Zusätzlich nutzt OUTLIVE-CRC die Erfahrungen der Projektleitung und der Mitarbeiterin aus vorherigen Forschungsprojekten mit Patient*innenbeteiligung [32, 33].

3.1 Vorhabenbeschreibung

Im Projektablauf sind verschiedene Partizipationsgrade und Beteiligungsmöglichkeiten gegeben [18]. Diese reichen von der reinen Konsultation über Partizipation bis Zusammenarbeit und hin zur Lenkung durch die Patientenvertreter*innen. Bezugnehmend auf die jeweiligen Projektphasen (siehe Abschnitt 1.2) wurde von OUTLIVE-CRC folgende Beteiligung der Patientenvertreter*innen geplant [21]:

3.1.1 Festlegung von Forschungsthemen

Die Patientenvertreter*innen können den Forschungsvorschlag einsehen und bringen ihr Erfahrungswissen sowie ihre Alltags- und Patient*innenperspektive ein (Konsultation).

Sie werden zu Fragen im Zusammenhang mit der Durchführung der Intervention befragt:

- Wie viele Stuhl-/Blutproben sind akzeptabel, damit sie sich nicht “unter-” oder “über-“wacht fühlen?

- Wie viel Zeit ist zwischen Probenentnahme und Testergebnis tolerierbar?

- Welche Anforderungen an die Testverfahren haben Betroffene (z. B. Sensitivität vs. Spezifität, falsch-positive Testergebnisse)?

- Wie viele Ressourcen werden verbraucht und wie viele zusätzliche Untersuchungen sind akzeptabel?

Darüber hinaus prüfen die Patientenvertreter*innen die zu erfassenden Ergebnisse und geben ihre Meinung dazu ab (Partizipation).

Patientenvertreter*innen werden zu ihren Themenwünschen befragt und diese im laufenden Projekt nach Möglichkeit zu den schon bestehenden Themen ergänzt (Lenkung).

3.1.2 Projektplanung und Antragstellung

In der Projektplanung und Antragsstellung konnten für das Verbundprojektvorhaben keine Betroffenen oder Patient*innenorganisationen als Kooperationspartner gewonnen werden, um schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Planung die Perspektive und Bedarfe von Betroffenen zu berücksichtigen. Es wurde sich an den Empfehlungen der Patvocates „Patient Involvement for Applicants“ [34] orientiert, um das Teilprojekt 2 zu planen.

3.1.3 Begutachtung

Im Expertengremium des BMBF sind Patientenvertreter*innen bei den Finanzierungs-entscheidungsprozessen eingebunden. So war zu diesem Zeitpunkt sichergestellt, dass das Projektvorhaben den Forschungswünschen der Betroffenen entspricht (Partizipation).

3.1.4 Durchführung

Die Patientenvertreter*innen werden für die gesamte Dauer des Projekts einem oder mehreren Teilprojekt*en zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt nach den persönlichen Präferenzen / Erfahrungen der Patientenvertreter*innen (Konsultation).

Durch eine umfassende Aufklärung über die theoretischen Grundlagen der Studie, die methodischen Vorgehensweisen sowie die Rechte und Pflichten der Patientenvertreter*innen wird Empowerment gefördert. Die Patientenvertreter*innen testen die im Projekt verwendeten Erhebungsinstrumente (Fragebögen/Interviews) hinsichtlich verschiedener Kriterien, z.B. Verständlichkeit, zeitlicher Umfang und Zielerreichung (Partizipation).

Die Patientenvertreter*innen werden an der Erstellung von Interviewleitfäden beteiligt, kommentieren und entwickeln Informationsbroschüren oder andere Forschungsmaterialien. Die Patientenvertreter*innen werden aktiv und regelmäßig in den Entwicklungsprozess der digitalen Anwendung einbezogen, so dass ihre Präferenzen und Vorschläge berücksichtigt werden (Zusammenarbeit).

Hierfür werden verschiedene Methoden der Einbindung eingesetzt, die je nach Forschungsziel und Thema variieren. Geeignete Methoden können z.B. Fokusgruppen, Gruppenarbeit, Gruppendiskussionen, Telefonate, Einzelinterviews, Tests zu Hause oder an der Universität Lübeck sein. Bei Bedarf können auch Online-Formate genutzt werden.

Die Patientenvertreter*innen werden in das jeweilige Thema und Forschungsziel eingeführt. Sie werden gebeten, ihre Alltags- und Patientenperspektive bezüglich des Forschungsthemas einzubringen. Je nach Zielsetzung werden sie dabei unterschiedlich aktiv: Es finden Diskussionen statt, Materialien werden entwickelt / modifiziert / ergänzt / kommentiert, Ergebnisse werden interpretiert, Geräte, Entwicklungen oder digitale Anwendungen werden getestet.

3.1.5 Publikation und Umsetzung

Die Patientenvertreter*innen erhalten Entwürfe der Veröffentlichungen von OUTLIVE-CRC zur Kommentierung (Konsultation) und beteiligen sich an der Auswertung und Interpretation der Forschungsergebnisse (Partizipation). Neben der Veröffentlichung in wissenschaftlichen Fachzeitschriften unterstützen die Patientenvertreter*innen die Publikation der Studienergebnisse auf Wegen, die auch Betroffene abseits des Fachpublikums erreichen, zum Beispiel auf der Homepage oder über Newsletter der beteiligten Selbsthilfegruppen und Patient*innenorganisationen (Zusammenarbeit). Außerdem teilen Patientenvertreter*innen und Selbsthilfegruppen und -verbände die Studienergebnisse und bewerben die App in ihren Foren und Plattformen (Lenkung).

3.2 Maßnahmen zur Sicherstellung der Patientenbeteiligung

Bei OUTLIVE-CRC wird mit folgenden Maßnahmen Partizipation gewährleistet:

- Jedes Verbundprojekt benennt eine*n Ansprechpartner*in, der*die für die Patientenbeteiligung zuständig ist.

- Beteiligungsmöglichkeiten der Patientenvertreter*innen werden mit ihm / ihr vorab besprochen und sich daraus ergebende Aufgabenstellungen geklärt.

- Diese münden in klar begrenzte Arbeitspakete.

- Ein gemeinsames Verständnis von Patientenbeteiligung wird ebenfalls definiert. Dazu gehört auch die Definition der Erwartungen an die Patientenvertreter*innen und ihre grundsätzliche Rolle.

- Ein weiteres Thema ist der Umgang mit divergierenden Meinungen zwischen Forschenden und Patientenvertreter*innen. Die Patientenperspektive gibt den Anstoß für einen offenen Diskurs, um einen gemeinsamen Konsens zu erarbeiten.

- Wenn Gründe gegen die Implementierung der Patientenperspektive sprechen, sollten diese begründet werden. Darüber hinaus findet die Kommunikation in laienverständlicher Sprache statt. Diese Strategie hilft, Missverständnisse und Fehleinschätzungen zu vermeiden.

- Außerdem zahlt OUTLIVE-CRC den Patientenvertreter*innen eine Aufwandsentschädigung für jede Art der Beteiligung und erstattet alle im Rahmen der Mitarbeit entstehende Kosten (Reise- und Übernachtungskosten), um die finanziellen Ressourcen der Patientenvertreter*innen nicht zu belasten.

Die Zusammenarbeit wird nicht in einem linearen Prozess durchgeführt, so dass die partizipative Forschung im Verbundprojekt als ein iterativer Prozess mit möglichen Schleifen verstanden werden kann. Verbesserungswünsche und Unterstützungsbedarfe werden im Projektverlauf stetig abgefragt und nach Möglichkeit zeitnah umgesetzt. Der gesamte Prozess der Patientenbeteiligung wird kontinuierlich dokumentiert und auch transparent kommuniziert.

Um Abbrüche und Überlastungen zu vermeiden, wird der Umfang der Teilnahme mit jedem*r Patientenvertreter*in individuell festgelegt. Er richtet sich nach dem aktuellen Gesundheitszustand, den beruflichen und privaten Verpflichtungen und der Zeit, die der*die Patientenvertreter*in zu investieren bereit ist oder die zur Verfügung steht. Die Patientenvertreter*innen werden durch Wissensvermittlung zur Teilnahme an dem Projekt befähigt. Dies schließt auch technische und organisatorische Unterstützungsangebote ein. Im Rahmen des Empowerments werden Grundbegriffe der Wissenschaft vermittelt und Forschungsprozesse offengelegt.

Nach vier Jahren und am Ende des Forschungsprojekts wird ein Workshop mit den Patientenvertreter*innen und den Forscher*innen organisiert, um die Umsetzung, Barrieren und fördernde Faktoren zu diskutieren.

3.3 Die erste Hürde nehmen: Rekrutierung und Einschluss

Bevor die Zusammenarbeit beginnen kann, wurden im ersten Schritt Betroffene gesucht, die bereit sind, als Patientenvertreter*innen an Outlive-CRC mitzuwirken. 40 Patientenvertreter*innen waren für den Einschluss geplant. Sie sollten als Betroffene mit einem Erkrankungsalter vor ihrem 50. Lebensjahr ihre Perspektive in den verschiedenen Arbeitspaketen einzubringen. Nach einer umfassenden Aufklärung über ihre Aufgaben werden sie das Projekt über drei Jahre hinweg begleiten und aktiv mitgestalten. Dabei wird ihr spezifisches Interesse an bestimmten Themen und ihr zeitlicher Umfang berücksichtigt.

Die Auswahl sollte heterogen in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bildung sein. Da Krebs auch Angehörige betrifft, sollten diese teilweise in das Projekt einbezogen werden. Die ließ sich leider nicht verwirklichen.

Für die Rekrutierung gibt es keine Standardlösung, da sich der Rekrutierungsweg, Kommunikationskanal und die Ansprache an die Merkmale der Zielgruppe orientieren mussten. Daher wurde nach Empfehlungen von Jilian et al. [3] der Aufruf zur Beteiligung am OUTLIVE-CRC Verbundprojekt über folgende Öffentlichkeiten geteilt:

- Aushang in örtlichen ärztlichen Praxen und Warteräumen der chirurgischen Sprechstunde;

- direkte Ansprache über Ärzt*innen aus dem Netzwerk onkologischer Zentren und in spezialisierten Rehakliniken sowie der Routinebefragung des Krebsregisters;

- soziale Medien (Facebook);

- Internetplattformen und Foren für Darmkrebserkrankte;

- Selbsthilfegruppen und Patient*innenorganisationen;

- Schneeballverfahren über (persönliche) Netzwerke und bereits aktive Patientenvertreter*innen aus vorherigen Projekten, etc.

Die Informationsvermittlung erfolgte stufenweise und dem Medium entsprechend: So wurden Flyer ausgelegt und eine kurze Projektschreibung über Newsletter und digitale Medien geteilt, für weiterführende Informationen wurde eine optisch ansprechende Homepage erstellt und bei Interesse an einer Teilnahme ausführliche Projektinformationen per Post versendet. Wichtig war hierbei die Betonung auf Freiwilligkeit und der Möglichkeit, die Teilnahme jederzeit pausieren und auch ohne Angabe von Gründen beenden zu können.

Das Fazit von Jilian et al., dass „der Aufwand zur Gewinnung von Beteiligten hoch sein kann und nicht unterschätzt werden sollte“ [3], zeigte sich auch bei OUTLIVE-CRC. Die Rekrutierungsbemühungen mündeten in über 70 (und durch Erinnerungen teils mehrfachen) Kontakten über ein halbes Jahr und dem Entschluss, auch nach Start der Zusammenarbeit weiter zu rekrutieren. Letztendlich konnten 30 PV erfolgreich eingeschlossen werden.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Im Jahr 2022 startete das Verbundprojekt OUTLIVE-CRC, das darauf abzielt, Patient*innenbeteiligung in der klinischen Grundlagenforschung gemäß den in diesem Artikel beschriebenen Empfehlungen sowie den Vorgaben des BMBF und der DFG umzusetzen. Seit November 2023 sind einige Patientenvertreter*innen aktiv bei OUTLIVE-CRV eingebunden und stellen sich gemeinsam mit den Forschenden den spannenden und wichtigen Aufgaben, die Qualität der Studie zu verbessern und damit die Gesundheitsversorgung gezielter auf die Bedürfnisse von Betroffenen auszurichten.

Der Prozess wird dokumentiert und auch während der Projektlaufzeit kritisch reflektiert. Zudem sollen die gewonnenen Erkenntnisse bereits vor Projektende veröffentlicht werden, um die Evidenz zu Nutzen und Herausforderungen von Patient*innenbeteiligung zu erweitern [3]. Dabei wird untersucht, inwieweit die bisher existierenden Leitfäden und Handreichungen zur Patient*innenbeteiligung in der klinischen Forschung angewendet werden, da hierzu bislang konkrete Hinweise fehlen [35].

Auch wenn sich in den letzten Jahren einiges getan hat, ist „das Thema Patient*innenbeteiligung an klinischer Forschung in Deutschland (noch) Neuland“ [36]. Die Einbindung von Patient*innen und anderen Stakeholdern ist eine komplexe Herausforderung, die echtes Interesse, Offenheit und Flexibilität braucht. Darüber hinaus erfordert sie ein Umdenken in den traditionellen Hierarchien und Mechanismen der Gesundheitsforschung sowie eine Veränderung der Einstellungen bei Wissenschaftler*innen, Patient*innen und anderen Akteuren im Gesundheitswesen. Ziel ist es, von der noch oft vorherrschenden paternalistischen zu einer patientenzentrierten Haltung überzugehen, bei der Patient*innen aktiv mitgestalten, Prioritäten setzen und Forschungsergebnisse nicht nur selbst verbreiten, sondern auch umsetzen werden. Dies könnte langfristig sogar eine Veränderung der gesamten Forschungskultur bedeuten [22].

Literatur

[1] Wright, M. T. 2013: Was ist partizipative Gesundheitsforschung? Präv Gesundheitsf 2013 ∙ 8:122–131 DOI 10.1007/s11553-013-0395-0

[2] von Unger, H. 2014: Partizipative Forschung. Einführung in die Forschungspraxis. Wiesbaden: Springer DOI 10.1007/978-3-658-01290-8

[3] Jilani, H.; Rathjen, K.I.; Schilling, I.; Herbon, C.; Scharpenberg, M.; Brannath, W.; Gerhardus, A., 2020: Handreichung zur Patient*innenbeteiligung an klinischer Forschung, Version 1.0, Universität Bremen. Verfügbar unter: http://dx.doi.org/10.26092/elib/229

[4] Brütt, A.L. 2020: Partizipative Versorgungsforschung: Nicht nur über, sondern mit Patienten forschen. Frankfurter Forum für gesellschafts- und gesundheitspolitische Grundsatzfragen e.V. Heft 22, 26-34

[5] Walter U et al. Memorandum zur Präventionsforschung – Themenfelder und Methoden (Langfassung). Gesundheitswesen 2012; 74: e99–e113

[6] Bergold, J., Thomas, S. 2012: Partizipative Forschungsmethoden. Forum qualitative Sozialforschung 13, 1-33 https://doi.org/10.17169/fqs-13.1.1801

[7] Bergold, Jarg & Thomas, Stefan (2010). Partizipative Forschung. In Günter Mey & Katja Mruck (Hrsg.), Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie (S.333-344). Wiesbaden: VS Verlag.

[8] The Involve Foundation (INVOLVE): https://www.involve.org.uk/ (abgerufen am 17.09.24)

[9] Schilling, I., Ehrmann, U., Jilani, H., Rathjen, K.I., Gerhardus, A. 2020: ,,Patient*innenbeteiligung an klinischer Forschung‘‘ / Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ) 155 (2020) 54–55

[10] Netzwerk Partizipative Gesundheitsforschung (PartNet): www.partnet-gesundheit.de

[11] International Collaboration for Participatory Health Research: http://www.icphr.org/

[12] National Institute for Health Research (NIHR). Going the extra mile: Impro-ving the nation’s health and wellbeing through public involvement in research. NIHR, London 2015.

[13] Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Leitfaden für die Erstellung von Projektskizzen zur ,,Richtlinie zur Förderung klinischer Studien mit hoher Relevanz für die Patientenversorgung‘‘. https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/11/2023-11-09-Bekanntmachung-Patientenversorgung.html (abgerufen am 17.09.24)

[14] Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), DFG form 17.03. Proposal Preparation Instructions. Clinical Trials – Draft Proposals. https://www.dfg.de/formulare/17 03/17 03 en.pdf.(accessed 10.01.2020).

[15] von Peter, S., Bär, G., Behrisch, B., Bethmann, A., Hartung, S., Kasberg, A., Wulff, I., Wirght, M. 2020: Partizipative Gesundheitsforschung in Deutschland – quo vadis? Gesundheitswesen 2020; 82: 328–332 DOI https://doi.org/10.1055/a-1076-8078

[16] Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

[17] Schütt, A., Müller-Fries, E., & Weschke, S. (2023). Aktive Beteiligung von Patientinnen und Patienten in der Gesundheitsforschung. Eine Heranführung. Bonn/Berlin: DLR Projektträger. DOI: 10.5281/zenodo.7908077

[18] Wright MT, Block M, von Unger H (2010) Partizipation in der Zusammenarbeit zwischen Zielgruppe, Projekt und Geldgeber/in. In: Wright MT (Hrsg) Partizipative Qualitätsentwicklung in der Gesundheitsförderung und Prävention. Hans-Huber, Bern, S 75–92

[19] Wright, M., Allweiss, T. & Schwersensky, N. (2021). Partizipative Gesundheitsforschung. In: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.https://doi.org/10.17623/BZGA:Q4-i085-2.0

[20] Charles C, DeMaio S. Lay participation in health care decision making: a conceptual framework. J Health Polit Policy Law. 1993 Winter;18(4):881-904. doi: 10.1215/03616878-18-4-881. PMID: 8120350.

[21] Farin-Glattacker, Kirschning, Meyer, & Buschmann-Steinhage, 2014, Partizipation an der Forschung – eine Matrix zur Orientierung. Ausschuss „Reha-Forschung“ der Deutschen Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) und der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitationswissenschaften (DGRW). Online verfügbar unter: https://www.dvfr.de/fileadmin/user_upload/DVfR/Downloads/Stellungnahmen/Partizipation_an_der_Forschung_%E2%80%93_eine_Matrix_zur_Orientierung_Ef.pdf (abgerufen am 17.09.24)

[22] „Prinzipien für eine erfolgreiche Patientenpartizipation in der Krebsforschung“: Online verfügbar unter https://www.dekade-gegen-krebs.de/SharedDocs/Downloads/de/files/prinzipien-fuer-eine-erfolgrei-n-in-der-krebsforschung_web_bf.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (abgerufen am 17.09.24)

[23] Brett J, Staniszewska S, Mockford C, Herron-Marx S, Hughes J, Tysall C, Suleman R. A system-atic review of the impact of patient and public involvement on service users, researchers and communities. Patient. 2014;7(4):387-95. doi: 10.1007/s40271-014-0065-0.

[24] Brunsmann F (2020). Patientenorientierung und Patientenbeteiligung in der Forschung –Mängel, Formen und Erwartungen aus Sicht eines Patientenvertreters. Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ) 156–157 (2020) 100–104. https://doi.org/10.1016/j.zefq.2020.07.003

[25] Das IQTiG Methodische Grundlagen V 2.0 https://iqtig.org/dateien/dasiqtig/grundlagen/2021/IQTIG_Methodische-Grundlagen_Entwurf-fuer-Version-2.0_2021-08-16.pdf (abgerufen am 17.09.24)

[26] Vuik, F.E., Nieuwenburg SAV, Bardou M, et al. Increasing incidence of colorectal cancer in young adults in Europe over the last 25 years. Gut, 2019. 68(10): p. 1820-1826.

[27] Bekanntmachung: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2020/09/3145_bekanntmachung.html (abgerufen am 17.09.24)

[28] OUTLIVE-CRC: Studienregisternummer DRKS00031028

[29] Der Forschungsverbund um OUTLIVE-CRC: https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/forderung-von-forschungsverbunden-zur-pravention-von-darmkrebs-in-jungeren-und-kunftigen-14850.php

[30] Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Leitfaden für die Erstellung von Projektskizzen zur ,,Richtlinie zur Förderung klinischer Studienmit hoher Relevanz für die Patientenvertreter*innenversorgung‘‘. https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/05/3600_bekanntmachung.html (abgerufen am 17.09.24)

[31] Robert Koch-Institut, Hrsg. Bürger- und Patientenvertreter*innenorientierung im Gesundheitswesen. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 32. Berlin: Robert Koch-Institut; 2006

[32] Hüppe A, Langbrandtner J, Lill C, Raspe H: The effectiveness of actively induced medical rehabilitation in chronic inflammatory bowel disease—results from a randomized controlled trial (MERCED). Dtsch Arztebl Int 2020; 117: 89–96.

[33] Rutsch M, Jochems N, Schrader A, Brandes I, Weier L, Deck R. ReNaApp: increasing the long-term effects of oncological rehabilitation through an application after medical rehabilitation (ReNaApp): a quasi-randomized longitudinal study of prospective design. BMC Health Services Research (2020) 20:378

[34] Patvocates for Rising Tide Foundation „Patient Involvement for Applicants“ 2021, online verfügbar unter: https://www.risingtide-foundation.org/fileadmin/CCR/Program/2021_06_22_Patient_Involvement_for_Applicants_v1.5.pdf (abgerufen am 17.09.24)

[35] Lander, J, Haack, M, Dierks, M-L. Bürger- und Patientenbeteiligung in der gesundheitsbezogenen Forschung: Wie wird über die Auswahl von Teilnehmenden berichtet? Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ) 156–157 (2020) 89–99

[36] Schilling, I, Bleidorn, J, Ehrmann, U, Müller-Fries, E, Rathjen, KI, Saedler, K. Chancen und Herausforderungen der aktiven Beteiligung von Patient*innen an klinischer Forschung in Deutschland – Eine Betrachtung aus den Perspektiven eines Patient*innenvertreters, einer klinischen Forscherin und zweier Mitarbeiterinnen des Forschungsfördermanagements. Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ) 163 (2021) 66–75

Schreibe einen Kommentar